【環境】気候変動対策の推進

PROMOTION OF CLIMATE CHANGE COUNTERMEASURES

PROMOTION OF CLIMATE CHANGE COUNTERMEASURES

当社グループは、自社オペレーションによるCO2排出量の削減に努めることはもとより、再保険引受、資産運用においても脱炭素社会への移行推進に貢献します。

気候関連財務情報の開示

自然災害の激甚化をはじめとした社会の安心・安全に脅威をもたらす気候変動への対応は、世界共通の重要な課題です。

こうした気候変動への対応は、長期的かつ安定的な自然災害キャパシティの提供を通じて「社会の安心を支える」を企業理念として掲げる当社グループにとっても、避けることのできない最重要課題の一つとなっています。

こうした認識のもと、当社グループでは本業の再保険ビジネスや資産運用における各種取り組みとともに、一事業者としてCO2排出量の削減に努めることで、脱炭素社会への移行推進に貢献していきます。

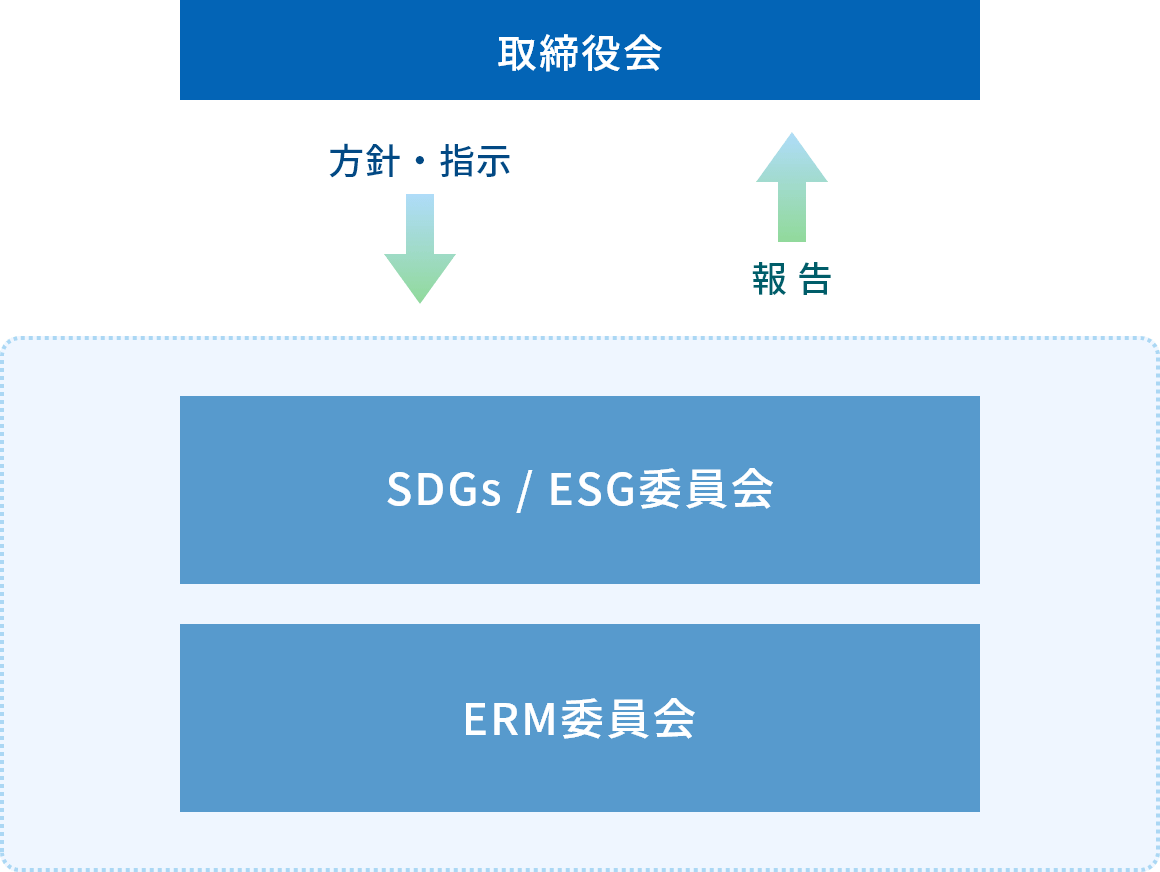

ガバナンス

当社グループは、取締役会、SDGs/ESG委員会およびERM委員会による気候変動に関するガバナンス体制を敷いています。

- 取締役会は、当社グループの気候変動への対応を含めたグループ全体のサステナビリティに関わる方針および気候変動対策の推進等に関する各種計画の論議・決定ならびに取り組み状況のモニタリングを行っています。なお、社外取締役および社外監査役を除く役員の業績連動報酬に、サステナビリティに関わる取り組みに係る非財務指標を取り入れています。

- SDGs/ESG委員会は、サステナビリティ推進部門である総務部業務執行取締役が委員長を務め、関連部門の部門長で構成し、気候変動対策を含む当社グループのサステナビリティに関わる取組方針、計画および戦略等の論議を行っています。また、グループ各社との意見交換、調整等を行い、当社グループのサステナビリティを推進しています。本委員会で論議した内容については、適宜取締役会において決議を行うとともに、サステナビリティに関わる取り組みの進捗状況についても、取締役会に定期的に報告を行っています。2024年度は、中期経営計画「KIZUNA 2026」における取組施策の進捗状況を確認するとともに、当社グループのCO2排出量削減に向けた各種取り組みや、サステナビリティに関わる開示、社内啓発施策について、本委員会で論議を行いました。

- ERM委員会は、経営全般に関する重要事項を協議する常務会での協議を経て経営企画部業務執行取締役が決定した者(業務執行取締役)が委員長を務め、関連部門の部門長で構成し、当社グループのERM(エンタープライズ・リスク・マネジメント)に関わる各種事項についての論議を行っています。気候変動を含むリスク管理に関わる重要事項については、取締役会に定期的に報告を行っています。

また、役職員のサステナビリティに関する知識向上のため、本社役職員を対象として、2024年12月に外部専門家を招聘し、気候変動を含むサステナビリティに関する講演会を開催しました。

戦略

当社グループでは、気候変動に対するリスクと機会を次のとおり捉えています。

| 分類 | 当社グループの認識 | 時間軸 |

|---|---|---|

| 物理的リスク |

|

短期~中期 |

|

長期 | |

| 移行リスク |

|

中期~長期 |

|

短期~長期 | |

| 機会 |

|

短期~長期 |

当社グループでは、上記の各リスクおよび機会に対して、個々にその影響度を踏まえた適切な対応を進めていきます。特に、損害再保険に関する物理的リスクである自然災害による影響は、前述のとおり当社グループにおける事業継続の観点を踏まえた場合、重大な脅威と認識しています。こうした認識のもと、脱炭素社会の実現に向けて次のとおり各種対応を進めています。

(1)再保険業務における取り組み

脱炭素社会への移行推進の観点から、今後計画される石炭火力発電所および石炭採掘事業(一般炭)に関わる個別再保険取引は原則として行いません。また、顧客・契約のスクリーニングの実施による保有ポートフォリオの整備や再生可能エネルギー事業に関わる調査・研究などの再保険業務を通じ、気候変動という社会課題の解決に貢献していきます。

(2)資産運用における取り組み

長期的かつ安定的に保有ポートフォリオのリスク・リターンの向上を目指した運用に加え、グループESG投資方針に基づき公共性・社会性に配慮した運用を行います。投資にあたっては候補先企業のESG(環境、社会、ガバナンス)情報を取得し投資の可否を判断しています。脱炭素社会への移行推進の観点から、石炭火力発電所関連事業および石炭採掘事業(一般炭)への新規投資は原則行いません。また、気候変動対策の推進の一環として、グリーン債等を投資対象とすることで、グローバルベースで進む脱炭素社会への移行に寄与していきます。

(3)オペレーションにおけるCO2排出量削減に向けた取り組み

事業活動を通じて脱炭素社会への移行に貢献することで、地球温暖化の抑制に寄与します。具体的には、省電力の推進とともに再生可能エネルギー由来電力への切替えを進めており、今後もグループベースでの再生可能エネルギーの導入等、CO2排出量削減に向けた様々な施策を推進していきます。

また、社会貢献・地球環境保護活動として、環境関連書籍の近隣小学校への寄贈や公益財団法人損害保険事業総合研究所との「環境問題講演会」の共催などの環境啓発活動も行っています。今後、新たな環境啓発活動について検討を進めていきます。

リスク管理

気候変動に関連するリスクについては、ERM体制の枠組み(「リスク管理体制」および「ERMに基づく事業運営(リスクアペタイトフレームワーク)」参照)の中で、定性的・定量的観点からの管理を行っています。

定性的側面からの管理としては、当社グループ全体のリスクプロファイルや重要なリスクを的確に把握するため、定期的にリスクの洗い出しおよび評価を行い、これをリスクレジスターとして一覧化し対応策とともに管理を行っています。

定量的側面からの管理としては、気候変動の影響を大きく受ける台風などの自然災害リスクについて、再現期間250年に1度のレベルでのリスク量の計測を行い、こうしたリスクに対して健全性確保の見地から限度額を定め管理を行っています。

また、過去に例のない大型台風や大規模洪水といった事象を想定したストレステストの実施を通じ、こうした事象が顕在化した場合における事業継続性について確認を行っています。

指標と目標

当社グループのCO2排出量につき、2019年度実績対比で2030年度までに50%削減(※)、2050年度までの「カーボンニュートラル達成」(※)という中長期の目標を設定しています。また、この目標の達成に向けたKPIとして、当社グループの電力消費量に占める再生可能エネルギーにつき、2030年度に70%以上、2050年度に100%達成という導入率指標を設定しています。これらの目標・指標を踏まえ、当社グループでは、各拠点における再生可能エネルギー由来電力の導入など、CO2排出量削減に向けた各種取り組みを進めています。なお、再生可能エネルギー由来電力は、従来より本社およびThe Toa 21st Century Reinsurance Co. Ltd.にて導入しておりましたが、2024年度より新たにクアラルンプール支店および香港支店でも導入を開始しています。

再保険ビジネスや資産運用における脱炭素社会への移行推進に向けた各種課題については、各々に具体的な目標を設定し、その達成に向けた取り組みを進めています。

(※) GHGプロトコルに基づく排出量計測による。

環境関連データ

当社グループでは、気候変動対策を含めた環境保護を推進する観点から、CO2排出量につき2019年度対比で2030年度までに50%削減、2050年度までの「カーボンニュートラル達成」という中長期の目標を設定しています。

また、グループの電力使用量に占める再生可能エネルギーにつき、2030年度に70%以上、2050年度に100%達成という導入率指標を設定しています。

当社グループのCO2排出量、再生可能エネルギー導入率および環境負荷データの計測結果については以下のとおりです。2024年度のCO2排出量は2019年度対比で53.2%削減、再生可能エネルギー導入率は74.1%となっています。

1. 計測結果

(1)CO2排出量

| CO2排出量 | 単位 | 2019年度 (基準年度) |

2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Scope 1 | 直接排出 | t-CO2 | 157 | 187 | 181 | 178 |

| Scope 2 | 間接排出 | t-CO2 | 989 | 353 | 346 | (注3)188 |

| Scope 3 | 合計 | t-CO2 | 623 | 297 | 364 | 463 |

| カテゴリ1 | t-CO2 | 25 | 11 | 11 | 9 | |

| カテゴリ3 | t-CO2 | 165 | 152 | 156 | 153 | |

| カテゴリ5 | t-CO2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |

| カテゴリ6 | t-CO2 | 335 | 66 | 124 | 229 | |

| カテゴリ7 | t-CO2 | 97 | 68 | 72 | 71 | |

| Scope 1~3 合計 | t-CO2 | 1,769 | 837 | 891 | 829 | |

(2)再生可能エネルギー導入率

| 対象 | 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|

| 再生可能エネルギー導入率 | % | 60.9 | 61.9 | 74.1 |

| 再生可能エネルギー由来の電力使用量 | kWh | 1,273,554 | 1,288,319 | 1,484,474 |

(3) 環境負荷データ

| 対象 | 単位 | 2019年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |

|---|---|---|---|---|---|

| 電力使用量 | kWh | 2,226,688 | 2,090,834 | 2,079,978 | 2,003,090 |

| 都市ガス使用量 | N㎥ | 48,653 | 57,153 | 54,280 | 50,243 |

| プロパンガス使用量 | ㎥ | 6,184 | 5,198 | 5,667 | 6,571 |

| ガソリン使用量 | ℓ | 5,020 | 7,298 | 8,573 | 9,121 |

| 灯油使用量 | ℓ | 120 | 80 | 120 | 40 |

| 紙使用量 | t | 13 | 6 | 6 | 5 |

| 水道使用量 | ㎥ | 7,577 | 6,262 | 6,234 | 6,384 |

| 廃棄物量 | t | 33 | 23 | 23 | 22 |

2. CO2排出量および環境負荷データの算定方法

◎対象範囲

| 区分 | 算定対象 | ||

|---|---|---|---|

| CO2排出量 | Scope 1 | トーア再保険グループ | |

| Scope 2 | トーア再保険グループ | ||

| Scope 3 | カテゴリ1 | トーア再保険グループ | |

| カテゴリ3 | トーア再保険グループ | ||

| カテゴリ5 | トーア再保険国内グループ会社 | ||

| カテゴリ6 | トーア再保険グループ | ||

| カテゴリ7 | トーア再保険グループ | ||

| 燃料使用量 | トーア再保険グループ | ||

| 電力使用量 (再生可能エネルギー由来の電力使用量含む) |

トーア再保険グループ | ||

| 紙使用量 | トーア再保険グループ | ||

| 水道使用量 | トーア再保険国内グループ会社 | ||

| 廃棄物発生量 | トーア再保険国内グループ会社 | ||

◎CO2排出量

| 区分 | CO2排出量の算定方法 | 排出係数 | |

|---|---|---|---|

| Scope 1 直接排出 | 燃料の各使用量×各排出係数 | 環境省「算定方法・排出係数一覧」※1 | |

| Scope 2 間接排出 | 電気の各使用量×各排出係数 | 国内:環境省「電気事業者別排出係数」※2 および「算定方法・排出係数一覧」※1 海外:IEAの排出係数 ※3 |

|

| Scope 3 | カテゴリ1 購入した製品・サービス | 事務用紙購入量×排出係数 | 環境省データベース ※4 |

| カテゴリ3 Scope 1、2に含まれない燃料・エネルギー関連の活動 | 燃料・電気の各使用量×各排出係数 | 電気:環境省データベース ※4 燃料: IDEA ※5 |

|

| カテゴリ5 事業から出る廃棄物 | 廃棄物発生量×排出係数 | 環境省データベース ※4 IDEA ※5 |

|

| カテゴリ6 出張 | 飛行機のフライト距離×排出係数 | IDEA ※5 | |

| カテゴリ7 従業員の通勤 | 人日(従業員数×平均出社率)×排出係数 ※6 | 環境省データベース ※4 | |

◎環境負荷データ

| 区分 | データ | |

|---|---|---|

| 燃料 | 都市ガス・プロパンガス使用量 | ガス提供事業者の通知におけるガス使用量 |

| ガソリン使用量 | 国内使用分はガソリン提供事業者の領収書における数量。 海外使用分は業務・通勤にかかる自動車の走行距離および燃費より使用量を算出。 |

|

| 灯油使用量 | 灯油提供事業者の請求書における数量 | |

| 電力・熱 | 電力・再生可能エネルギー由来の電力使用量 | 電気事業者等の通知における電力使用量 |

| 紙使用量 | 1包あたり重量×購買数(包) | |

| 水道使用量 | 水道局からの請求書の水道使用量を集計 | |

| 廃棄物量 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等に基づき集計した廃棄物量 | |

その他の取り組み

地球環境問題関連書籍の寄贈

当社は、毎年4月22日のアースデイにあわせ、未来を担う児童たちが環境関連書籍に接することにより、地球環境保護に対する関心が高まることを目的として、千代田区立小学校8校へ関連書籍を寄贈しています。

『こども資源マップ 資源から日本と世界とのつながりがわかる本』 カンゼン

『マコト★カガク研究団 天気と気象』 ニュートンプレス

『水の一生図鑑 ぐるぐるめぐる水のサイクルを知って地球環境を学ぶ』 誠文堂新光社

サステナビリティ講演会

サステナビリティに関する啓発活動の一環として、公益財団法人損害保険事業総合研究所と「サステナビリティ講演会(旧称:環境問題講演会)」を共催しています。

2025年度は、2025年10月16日に国土交通省 総合政策局 公共事業企画調整課長 森下 博之 氏を講師に迎え、Zoomライブ配信形式にて「持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて」をテーマに開催しました。

SDGs/ESG講演会

SDGs/ESGに関する知識を深めるため、アスエネ株式会社の千種 ゆり子氏を講師に迎え、講演会を開催しました。途中解説動画も交え、ESGや地球温暖化の進行、保険業界への影響等のサステナビリティを取り巻く現状について学び、改めて取り組みの重要性を認識する良い機会となりました。

省電力の促進

館内空調温度の調整、早帰り日の設定および深夜電力の蓄熱利用等の省電力推進施策を実施し、電力消費量削減に取り組んでいます。2024年度は消費電力を前年対比1.4%削減しました。

再生可能エネルギーの導入

本社および複数の海外拠点において、CO2を排出しない再生可能エネルギーに由来する環境価値を活用した、実質的にCO2フリーになる電力を導入しています。

ペットボトルキャップの寄付

社員のアイデアにより実現した活動として、ペットボトルのキャップを回収し、途上国の医療費支援のために寄付をする制度への協力を行っています。2024年度は約47,500個のキャップを回収しました。